Soutenir la réflexivité d’un réseau de référent.e.s parentalité

Une recherche-action coopérative auprès d’un réseau de professionnel.elle.s de la parentalité est initiée depuis le début de l’année 2021 dans les Côtes d’Armor et pour deux ans. Elle vise à soutenir leur réflexivité alors que les politiques sociales d’accompagnement à la parentalité restent floues et protéiformes. La mise en réseau initiée par les CAF interroge les professionnel.elle.s sur leurs références et leur statut dans ces réseaux . La recherche-action coopérative propose une entrée en recherche qui s’appuiera, entre autre sur une analyse collective des pratiques sociales. Elle permettra aussi au collectif d »expérimenter la coopération pour dégager un espace de co-recherche et d’identifier des communs en :

- s’appuyant sur des pratiques coopératives pour dépasser les limites de partenariats institués ;

- faisant l’expérience de la coopération pour dégager des communs qui fassent sens ;

- soutenant une réflexivité collective pour autoriser une infra-politique et développer des capabilités collectives.

Faire émerger des communs et soutenir le droit à l’expérimentation sur les territoires de « la réussite éducative »

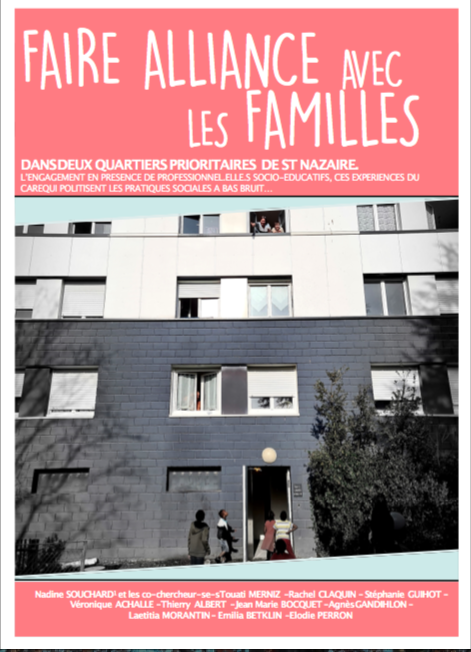

Faire alliance avec les familles dans deux quartiers prioritaires de St Nazaire, l’engagement en présence de professionnel.elle.s socio-éducatifs, ces expériences du care qui politisent les pratiques sociales à bas bruit

Nadine Souchard avec les co-chercheur-se-sTouati MERNIZ -Rachel CLAQUIN – Stéphanie GUIHOT – Véronique ACHALLE -Thierry ALBERT -Jean Marie BOCQUET -AgnèsGANDIHLON –

Laetitia MORANTIN- Emilia BETKLIN –Elodie PERRON

Se mettre en recherche

Lʼinquiétude sur la distance et la difficulté dʼétablir des liens avec des familles réputées éloignées des institutions dans des quartiers populaires sont à lʼorigine dʼune recherche- action coopérative qui est la toile de fond de cet article. Cette question de lʼinvisibilité et/ou de la difficulté supposée à adhérer à des propositions institutionnelles est très fréquente aujourdʼhui chez les professionnel.elle.s intervenant dans le champ socio- éducatif et fait écho (sans pour autant se confondre totalement) aux enjeux de lʼactivation sociale comme orientation de plus en plus centrale des politiques sociales des Etats occidentaux (Mezzena, Vranken, 2020). Elle rejoint plus largement les discussions autour de la multiplication de scènes qualifiées de participatives dans les dispositifs publiques dont de nombreux auteurs ont souligné les ambivalences (Gourges, 2013). Mais elle nourrit aussi de nouvelles expériences, des envies dʼagir lorsque des professionnel.elle.s, impliqué.e.s dans une réflexion collective sur le sens de leurs propositions, sʼengagent dans une discussion démocratique (Souchard, 2019).

Cʼest autour de ces enjeux que sʼest nouée notre rencontre en 2018 et que la décision collective a été prise dʼinitier une recherche- action coopérative avec pour objectifs de mettre en discussion des pratiques, des orientations, de dégager des communs, de se doter de petits dispositifs réflexifs pour sʼinterroger mutuellement et imaginer des premières expérimentations… Un espace de co-recherche a donc été installé, hybridant à cette fin les référentiels académique et ceux de lʼéducation populaire. Il a pris la forme dʼateliers coopératifs réguliers pour accompagner le cheminement de professionnel.elle.s volontaires engagé.e.s dans cette démarche avec comme ambition collective dʼinstaller dʼautres rapports sociaux avec les familles de deux quartiers populaires….. PDF Faire Alliance avec les familles